前回は、暦月記事・暦日記事について記載した。今回は、二十四節気が配当されている日に記載される節気記事について概観する。また、併せて、節気記事には節気時刻の記載もあるため、頒暦で使用される時刻表示についても言及する。

貞享暦初期の節気記事

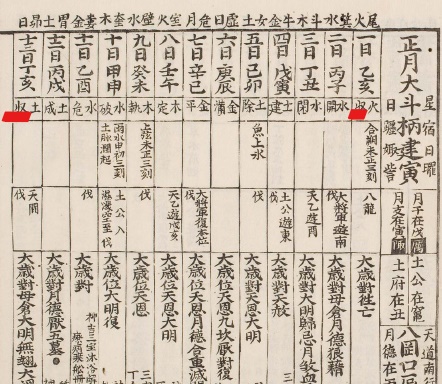

のちの節気記事は、暦日記事とは別行の節気記事として記載されるが、貞享暦初期(享保十三(1728)年まで)は、暦日記事の中下段に節気記事が記載されていた。

|

| 貞享五(元禄元 1688)年暦 三月二十一日暦日記事の中下段に「三月中みの二刻」との節気記事あり |

初期の節気記事の記載フォーマットは下記のとおりである。

| 立春正月せつ [時刻]に入 正月中 [時刻] 二月せつ [時刻]に入 春分二月中 [時刻] 三月せつ [時刻]に入 三月中 [時刻] 立夏四月せつ [時刻]に入 四月中 [時刻] 五月せつ [時刻]に入 夏至五月中 [時刻] 六月せつ [時刻]に入 六月中 [時刻] |

立秋七月せつ [時刻]に入 七月中 [時刻] 八月せつ [時刻]に入 秋分八月中 [時刻] 九月せつ [時刻]に入 九月中 [時刻] 立冬十月せつ [時刻]に入 十月中 [時刻] 十一月せつ [時刻]に入 冬至十一月中 [時刻] 小かん十二月せつ [時刻]に入 大かん十二月中 [時刻] |

節気名は、二至(夏至・冬至)、二分(春分・秋分)、四立(立春・立夏・立秋・立冬)と、なぜか、小寒・大寒(「小かん」「大かん」と表記)のみは固有名が記載されるが、その他は「○月せつ」「○月中」とのみ記載される。

時刻は、○月節の場合「[時刻]に入」と記載され、○月中の場合、単に時刻が記載されるのみである。○月節は、節月○月の期間に突入する日時であるので、「~に入る」と記されるのである。

別行表示の節気記事

享保十四(1729)年以降は、暦日記事の後(左)に別行で節気記事が記載される。

|

| 天明六(1786)年暦 |

上記、天明六(1786)年暦の正月に、

-

正月七日、

立春正月せつ 今暁うしの三刻に入

日の出より日入迄 昼四十二刻余 夜五十七刻余

六より六迄 昼四十七刻余 夜五十二刻余 -

正月二十二日、

雨水正月中 うの八刻

日の出より日入迄 昼四十四刻余 夜五十五刻余

六より六迄 昼四十九刻余 夜五十刻余

-

[節気名]○月せつ [時刻]に入

日の出より日入迄 昼[刻数] 夜[刻数]

六より六迄 昼[刻数] 夜[刻数] -

[節気名]○月中 [時刻]

日の出より日入迄 昼[刻数] 夜[刻数]

六より六迄 昼[刻数] 夜[刻数]

のようなフォーマットで記載される。

享保十四(1729)年の題詞に、

と記載されているように、「二十四気の名、幷、時刻を別段に挙しるし」、また、「昼夜の刻数」を記載しているのである。

暦日記事の中下段に記載されていた節気記事とは違い、節気名は、二至、二分、四立、大小寒以外も全て(漢字で)記載される。○月節については「に入」と記載されるのは同様である。

「迄(まで)」「昼」の書体や、合略仮名の「ゟ(より)」は、見慣れないかも知れない。

一年の節と中とは、暦中第一の要所にて、耕作・たねまき、或は、草木鳥獣に至る迄、節気をたがふべからず。然るに、暦の下段の中へ入交りて見へわかちがたし。二十四気の名、幷、時刻を別段に挙しるし、暦を開きて早速見へやすからしむ。又、昼夜の刻数は、古の暦に注せりといへども、中葉より断絶せり。是又、民間にしらしめんがため、旧例にしたがひて加へ入るものなり。

暦日記事の中下段に記載されていた節気記事とは違い、節気名は、二至、二分、四立、大小寒以外も全て(漢字で)記載される。○月節については「に入」と記載されるのは同様である。

「迄(まで)」「昼」の書体や、合略仮名の「ゟ(より)」は、見慣れないかも知れない。

昼夜の刻数について

まずは、「刻」という時間単位について。

貞享暦以降の暦法で用いられている時間単位として、1日 = 100刻 = 10,000分 = 1,000,000秒 という、百進法の時間単位がある。これは、貞享暦の元ネタとなった元朝の授時暦に倣ったものである。貞享暦前に平安時代から使われていた暦、宣明暦では、1日 = 100刻 = 8,400分であった。宣明暦でも貞享暦以降でも、1日 = 100刻なわけだが、昼夜刻表示に用いられているのは、この「刻」である。

寛政暦の元ネタとなった清の時憲暦の暦法書、暦象考成後編では西洋式の「1日 = 24時間、1時間 = 60分、1分 = 60秒」の時間単位も用いられているし、また、当然、天保暦の元ネタとなったフランス人天文学者ド・ラランドの著作、所謂「ラランデ暦書」で用いられている時間単位は西洋式であるが、寛政暦・天保暦の暦法で用いられている時間単位は、貞享暦以来の百進法時間単位を継続使用していた。

「日の出より日入迄」は、文字通りの意味だ。昼刻は、日の出から日の入りまでの時間を言い、夜刻は、日の入りから翌日日の出までの時間を言う。合計すると丸一日、すなわち、百刻となるはずである。現在の国立天文台の定義では、太陽の上辺が地平線に接する時刻をもって太陽の出入りとするが、これは、明治三十六(1903)年以降のことで、それ以前は、太陽の中心が地平線にある時刻が日の出入りである。「上辺が地平線にある時」の定義だと若干昼が夜より長めになるが、「日心が地平線にある時」だと昼と夜とが対称になる。よって、「日の出より日入迄」の昼夜刻は、昼夜等分の日である春秋分においては、「昼五十刻 夜五十刻」となる。

「六より六迄」とはなにか。

江戸時代、日常生活においては、不定時法が用いられていた。

貞享暦以降の暦法で用いられている時間単位として、1日 = 100刻 = 10,000分 = 1,000,000秒 という、百進法の時間単位がある。これは、貞享暦の元ネタとなった元朝の授時暦に倣ったものである。貞享暦前に平安時代から使われていた暦、宣明暦では、1日 = 100刻 = 8,400分であった。宣明暦でも貞享暦以降でも、1日 = 100刻なわけだが、昼夜刻表示に用いられているのは、この「刻」である。

寛政暦の元ネタとなった清の時憲暦の暦法書、暦象考成後編では西洋式の「1日 = 24時間、1時間 = 60分、1分 = 60秒」の時間単位も用いられているし、また、当然、天保暦の元ネタとなったフランス人天文学者ド・ラランドの著作、所謂「ラランデ暦書」で用いられている時間単位は西洋式であるが、寛政暦・天保暦の暦法で用いられている時間単位は、貞享暦以来の百進法時間単位を継続使用していた。

-

ただし、天保暦において、暦法書である「新法暦書」(国立公文書館デジタルアーカイブ蔵)は百進法の時間単位で記載されているものの、毎年の暦算では西洋式の六十進法の時間単位で計算していた可能性もあると思っている。

「新法暦書表」(国立公文書館デジタルアーカイブ蔵)という文書が作成されている。新法暦書に記載されている数式そのままだと、「加減乗除で角度を求め、それを三角関数表から表引きして、それに定数を掛け合わせて、それらを合計して…」みたいな形で計算していくわけだが、有効数字桁数が大きい数同士の乗除算を算木や算盤で多数実施するのは結構大変だ。それをしなくてもいいように、あらかじめ計算済の表をいくつか用意し、加減算と表引きだけで暦算ができるようにしてある表である。この文書での時間単位は、西洋式の六十進法時間単位がかなり用いられている。

また、国立天文台図書室蔵の推算稿(検算等の目的のために、暦算を途中結果も含み記したワークシート)では、六十進法時間単位で記載しているケースが多々ある。(ただし、国立天文台に残っているのは、明治になって、幕府天文方にかわり新政府側で暦算するようになって以降のものやその直前(慶応あたり)のもののみのようだ。推算稿等は、幕府天文方からあまり引き継がれなかったらしい)

同様に、寛政暦・天保暦の暦法上の角度表示は、百進法の度分秒(1周 = 360度、1度=100分、1分=100秒)だが、新法暦書表や明治期の推算稿では、六十進法の度分秒で記載されている。

昼夜刻

節気記事において、「日の出より日入迄」「六より六迄」の二つが記載されている。「日の出より日入迄」は、文字通りの意味だ。昼刻は、日の出から日の入りまでの時間を言い、夜刻は、日の入りから翌日日の出までの時間を言う。合計すると丸一日、すなわち、百刻となるはずである。現在の国立天文台の定義では、太陽の上辺が地平線に接する時刻をもって太陽の出入りとするが、これは、明治三十六(1903)年以降のことで、それ以前は、太陽の中心が地平線にある時刻が日の出入りである。「上辺が地平線にある時」の定義だと若干昼が夜より長めになるが、「日心が地平線にある時」だと昼と夜とが対称になる。よって、「日の出より日入迄」の昼夜刻は、昼夜等分の日である春秋分においては、「昼五十刻 夜五十刻」となる。

「六より六迄」とはなにか。

江戸時代、日常生活においては、不定時法が用いられていた。

午前は: 夜半 0:00 が九ツ、以降、八ツ、七ツ、夜明けが明六ツ、以降、五ツ、四ツ、

午後は: 正午 12:00に九ツに戻り、以降、八ツ、七ツ、日暮れが暮六ツ、以降、五ツ、四ツ、

そして、夜半 0:00 になって、九ツに戻る。

この「九ツ」とか「八ツ」とかは、時を知らせる太鼓だか鐘だかの打つ数を言ったものらしい。数字がカウントアップせずカウントダウンしていて、個人的にはわかりにくいことこの上ないと思うが、そういうものなのだからしょうがない。

昼の時間、つまり、明六ツ、午前の五ツ、四ツ、午後の九ツ、八ツ、七ツ、暮六ツの時刻は、夜明け~日暮れの時間を六等分割して求める。

夜の時間、つまり、暮六ツ、午後の五ツ、四ツ、午前の九ツ、八ツ、七ツ、明六ツの時刻は、日暮れ~夜明けの時間を六等分割して求める。

冬は、夜明けが遅く、日暮れが早いので、昼の時間が短く、夜の時間が長い。よって、それを六等分割した昼の一時が短く、夜の一時が長い。

夏は、夜明けが早く、日暮れが遅いので、昼の時間が長く、夜の時間が短い。よって、それを六等分割した昼の一時が長く、夜の一時が短い。

季節によって、また、昼夜によって、一時の長さが異なるので、不定時法という。

頒暦における「六より六迄」の昼夜刻は、昼刻は、明六ツから暮六ツまでの時間、夜刻は、暮六ツから翌日明六ツまでの時間である。

午後は: 正午 12:00に九ツに戻り、以降、八ツ、七ツ、日暮れが暮六ツ、以降、五ツ、四ツ、

そして、夜半 0:00 になって、九ツに戻る。

この「九ツ」とか「八ツ」とかは、時を知らせる太鼓だか鐘だかの打つ数を言ったものらしい。数字がカウントアップせずカウントダウンしていて、個人的にはわかりにくいことこの上ないと思うが、そういうものなのだからしょうがない。

昼の時間、つまり、明六ツ、午前の五ツ、四ツ、午後の九ツ、八ツ、七ツ、暮六ツの時刻は、夜明け~日暮れの時間を六等分割して求める。

夜の時間、つまり、暮六ツ、午後の五ツ、四ツ、午前の九ツ、八ツ、七ツ、明六ツの時刻は、日暮れ~夜明けの時間を六等分割して求める。

冬は、夜明けが遅く、日暮れが早いので、昼の時間が短く、夜の時間が長い。よって、それを六等分割した昼の一時が短く、夜の一時が長い。

夏は、夜明けが早く、日暮れが遅いので、昼の時間が長く、夜の時間が短い。よって、それを六等分割した昼の一時が長く、夜の一時が短い。

季節によって、また、昼夜によって、一時の長さが異なるので、不定時法という。

頒暦における「六より六迄」の昼夜刻は、昼刻は、明六ツから暮六ツまでの時間、夜刻は、暮六ツから翌日明六ツまでの時間である。

「夜明け」「日暮れ」イコール「明六ツ」「暮六ツ」である。そして、「夜明け」「日暮れ」は、「日の出」「日の入り」とイコールではない(イコールでないからこそ、頒暦において、「日の出より日入迄」と「六より六迄」の双方の昼夜刻を記載しているのだ)。

「夜明け」とは、日の出前に、真っ暗だった東天が白み始める時を言い、「日暮れ」とは、日の入り後に、茜色の西天が真っ暗になる時を言う。現在の国立天文台の定義では、太陽の伏角が 7°21′40″ となるとき(天頂方向(真上)を 90°、天底方向(真下)を -90°、地平線方向(真横)を 0° とする太陽の仰角が、地平線のやや下、-7°21′40″ となるとき)を夜明け・日暮れとしているが、これは、寛政暦の定義に従ったものである。

貞享暦・宝暦暦においては、一律、日の出の 2.5 刻前が夜明け、日の入りの 2.5刻後が日暮れとしていた。よって、「日の出より日入迄」と比べ、頒暦上の「六より六迄」の昼夜刻は、昼刻はちょうど五刻長く、夜刻はちょうど五刻短い。太陽の伏角で夜明け・日暮れを定義している寛政暦・天保暦においては、春秋分はちょうど五刻の差になる(「7°21′40″」の伏角は、春秋分時における夜明け~日の出までの時間が 2.5刻になるように調整された角度である)が、冬至・夏至近辺では、五刻より差が長くなる。

実際の頒暦に記載されている昼夜刻は下記のとおりである。基本的に同じ暦法が使用されている限り、年ごとに表示される昼夜刻が変わることはなく、すべて同じ値が記載される。ただし、寛政暦初年、寛政十(1798)年においては、貞享暦・宝暦暦の値で記載されていた。

下記の表で「40/60」「40余/59半余」等と記載されているものは、実際の頒暦においては、「昼四十刻 夜六十刻」「昼四十刻余 夜五十九刻半余」と記載されている。

「夜明け」とは、日の出前に、真っ暗だった東天が白み始める時を言い、「日暮れ」とは、日の入り後に、茜色の西天が真っ暗になる時を言う。現在の国立天文台の定義では、太陽の伏角が 7°21′40″ となるとき(天頂方向(真上)を 90°、天底方向(真下)を -90°、地平線方向(真横)を 0° とする太陽の仰角が、地平線のやや下、-7°21′40″ となるとき)を夜明け・日暮れとしているが、これは、寛政暦の定義に従ったものである。

貞享暦・宝暦暦においては、一律、日の出の 2.5 刻前が夜明け、日の入りの 2.5刻後が日暮れとしていた。よって、「日の出より日入迄」と比べ、頒暦上の「六より六迄」の昼夜刻は、昼刻はちょうど五刻長く、夜刻はちょうど五刻短い。太陽の伏角で夜明け・日暮れを定義している寛政暦・天保暦においては、春秋分はちょうど五刻の差になる(「7°21′40″」の伏角は、春秋分時における夜明け~日の出までの時間が 2.5刻になるように調整された角度である)が、冬至・夏至近辺では、五刻より差が長くなる。

実際の頒暦に記載されている昼夜刻は下記のとおりである。基本的に同じ暦法が使用されている限り、年ごとに表示される昼夜刻が変わることはなく、すべて同じ値が記載される。ただし、寛政暦初年、寛政十(1798)年においては、貞享暦・宝暦暦の値で記載されていた。

下記の表で「40/60」「40余/59半余」等と記載されているものは、実際の頒暦においては、「昼四十刻 夜六十刻」「昼四十刻余 夜五十九刻半余」と記載されている。

| 節気 | 貞享暦・宝暦暦 | 寛政暦(二年目以降) | 天保暦 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 日出~日入 | 明六~暮六 | 日出~日入 | 明六~暮六 | 日出~日入 | 明六~暮六 | |

| 冬至十一月中 | 40/60 | 45/55 | 40余/59半余 | 45半余/54余 | 40余/59半余 | 45半余/54余 |

| 小寒十二月節 | 40余/59余 | 45余/54余 | 40半/59半 | 46/54 | 40半/59半 | 46/54 |

| 大寒十二月中 | 41余/58余 | 46余/53余 | 41半余/58余 | 47余/52半余 | 41半余/58余 | 47/53 |

| 立春正月節 | 42余/57余 | 47余/52余 | 43半/56半 | 48半余/51余 | 43半/56半 | 48半余/51余 |

| 雨水正月中 | 44余/55余 | 49余/50余 | 45半余/54余 | 50半余/49余 | 45半/54半 | 50半/49半 |

| 啓蟄二月節 | 47余/52余 | 52余/47余 | 48/52 | 53/47 | 47半余/52余 | 52半余/47余 |

| 春分二月中 | 50/50 | 55/45 | 50余/49半余 | 55余/44半余 | 50/50 | 55/45 |

| 清明三月節 | 52余/47余 | 57余/42余 | 52半/47半 | 57半余/42余 | 52余/47半余 | 57半/42半 |

| 穀雨三月中 | 55余/44余 | 60余/39余 | 54半余/45余 | 60/40 | 54半/45半 | 59半余/40余 |

| 立夏四月節 | 57余/42余 | 62余/37余 | 56半余/43余 | 62余/37半余 | 56半/43半 | 62/38 |

| 小満四月中 | 58余/41余 | 63余/36余 | 58半/41半 | 64/36 | 58余/41半余 | 64/36 |

| 芒種五月節 | 59余/40余 | 64余/35余 | 59半/40半 | 65余/34半余 | 59半/40半 | 65余/34半余 |

| 夏至五月中 | 60/40 | 65/35 | 59半余/40余 | 65半余/34余 | 59半余/40余 | 65半余/34余 |

| 小暑六月節 | 59余/40余 | 64余/35余 | 59半/40半 | 65余/34半余 | 59半/40半 | 65余/34半余 |

| 大暑六月中 | 58余/41余 | 63余/36余 | 58余/41半余 | 64/36 | 58余/41半余 | 64/36 |

| 立秋七月節 | 57余/42余 | 62余/37余 | 56半余/43余 | 62余/37半余 | 56半/43半 | 62/38 |

| 処暑七月中 | 55余/44余 | 60余/39余 | 54半余/45余 | 60/40 | 54半/45半 | 59半余/40余 |

| 白露八月節 | 52余/47余 | 57余/42余 | 52半/47半 | 57半余/42余 | 52余/47半余 | 57半/42半 |

| 秋分八月中 | 50/50 | 55/45 | 50余/49半余 | 55余/44半余 | 50/50 | 55/45 |

| 寒露九月節 | 47余/52余 | 52余/47余 | 48/52 | 53/47 | 47半余/52余 | 52半余/47余 |

| 霜降九月中 | 44余/55余 | 49余/50余 | 45半余/54余 | 50半余/49余 | 45半/54半 | 50半/49半 |

| 立冬十月節 | 42余/57余 | 47余/52余 | 43半/56半 | 48半余/51余 | 43半/56半 | 48半余/51余 |

| 小雪十月節 | 41余/58余 | 46余/53余 | 41半余/58余 | 47余/52半余 | 41半余/58余 | 47/53 |

| 大雪十一月節 | 40余/59余 | 45余/54余 | 40半/59半 | 46/54 | 40半/59半 | 46/54 |

刻数の後ろに「余」「半」「半余」などがついているものがあるが、この意味は、貞享暦・宝暦暦と、寛政暦・天保暦とで異なる。

貞享暦・宝暦暦では、

- 「余」がついていないもの……○刻ちょうど。

- 「余」がついているもの……刻未満の端数あり。

を意味し、寛政暦・天保暦では、

- 刻数は、1/4刻 (0.25刻) 単位で四捨五入して表示する。

- 「○刻」、「○刻余」「○刻半」「○刻半余」は、それぞれ、「○.00刻」「○.25刻」「○.50刻」「○.75刻」を意味する。

貞享暦・宝暦暦において、昼夜等分の春秋分が「昼夜50刻ちょうど」なのはよいとして、冬至・夏至が「昼40刻ちょうど

夜60刻ちょうど」「昼60刻ちょうど

夜40刻ちょうど」なのは、どんだけおおざっぱな計算だよとは思うが、暦法上の計算式ではそうなっているのである。京都において太陽の中心が地平線上にある時刻を真面目に計算して求めている寛政暦・天保暦の値と大きく異なるわけでもないから、まあいいかとは思うが。

暦法によって、昼夜刻が異なるのは、昼夜刻計算のもとになる値、「日出分」「晨分」の計算式が異なるからである。

「日出分」とは、夜半0:00~日の出までの時間を言い、「晨分」とは、夜半0:00~夜明けまでの時間を言う。

同じく、「日入分」は夜半0:00~日の入までの時間、「昏分」は夜半0:00~日暮れまでの時間であるが、貞享暦・宝暦暦・寛政暦・天保暦は、真太陽時を採用している (※1) ので、太陽の南中は常に正午 12:00であり、日の出/夜明け~正午、正午~日の入/日暮れの時間間隔は等しいと考えてよく (※2)、とすれば、夜半0:00~日の出/夜明け、日の入/日暮れ~夜半24:00の時間間隔もまた等しい。

「日出分」とは、夜半0:00~日の出までの時間を言い、「晨分」とは、夜半0:00~夜明けまでの時間を言う。

同じく、「日入分」は夜半0:00~日の入までの時間、「昏分」は夜半0:00~日暮れまでの時間であるが、貞享暦・宝暦暦・寛政暦・天保暦は、真太陽時を採用している (※1) ので、太陽の南中は常に正午 12:00であり、日の出/夜明け~正午、正午~日の入/日暮れの時間間隔は等しいと考えてよく (※2)、とすれば、夜半0:00~日の出/夜明け、日の入/日暮れ~夜半24:00の時間間隔もまた等しい。

-

よって、夜明け(明六ツ)~日暮れ(暮六ツ)のちょうど中間点である昼の九ツは、必ず正午12:00と等しく、また、日暮れ(暮六ツ)~夜明け(明六ツ)のちょうど中間点である夜の九ツは、必ず夜半0:00と等しい。

- (※1) 寛政暦・天保暦は、平均太陽時と真太陽時の時差を考慮して時刻計算を行っているので明確に真太陽時の暦であるが、貞享暦・宝暦暦は、平均太陽時と真太陽時の時差を「気にしていない」ので、どちらかと言えば平均太陽時と呼ぶべきなのかも知れないが、一方で、昼夜刻の計算にあたっては太陽の南中を正午12:00と等視しているのも事実である。

- (※2) 厳密にいえば、日の出から日の入までの時間の間にも太陽の黄経は変化するので、日の出~南中、南中~日の入の時間間隔は等しくはないが、それを無視すればの話。

- 「日の出より日入迄」の昼刻 = 日入分 - 日出分 = (1日 - 日出分) - 日出分 = 1日 - 2 * 日出分

- 「日の出より日入迄」の夜刻 = 翌日の日出分 - 日入分 = (1日 + 日出分) - (1日 - 日出分) = 2 * 日出分

- 「六より六迄」の昼刻 = 昏分 - 晨分 = (1日 - 晨分) - 晨分 = 1日 - 2 * 晨分

- 「六より六迄」の夜刻 = 翌日の晨分 - 昏分 = (1日 + 晨分) - (1日 - 晨分) = 2 * 晨分

実のところ、貞享暦・宝暦暦の日出分の計算式は異なっている。もっと言えば、明和の修暦 (※) 後の修正宝暦暦の日出分の式は、それ以前の宝暦暦の日出分の算出方法とも異なっている。が、頒暦上の昼夜刻の表示は、相変わらず、貞享暦で算出したものを継続使用したようだ。じゃあ、宝暦暦の暦法に記載されている日出分の算出式に意味がなかったかというとそんなことはなく、日月食の計算において日の出入時刻も必要であり、その計算にはおそらく使用されたのだろうと思われる。

- (※) 宝暦暦において、宝暦十三[1763]年九月の日食の予想を外すという大事件が発生し、それへの対処として暦法の改定が行われ、明和八(1771)年暦以降は修正後の暦法で頒暦が作成された。

寛政暦・天保暦の昼夜刻も異なっているが、この理由は「日出分」「晨分」の計算式が異なるからというのとはちょっと違う。両暦の計算式は数学的には等価である(※)。なぜ値が違うかというと、寛政暦は平気法、天保暦は定気法の暦だからである。節気記事が表示される日付が異なっているから、その日の昼夜刻も異なっているのだ。見比べてみればわかるように、近点・遠点に近く、平気節気と定気節気との時間差が小さい冬至・夏至付近では寛政暦・天保暦は一致しており、平気節気と定気節気との時間差が大きい(2日ほどずれる)春分・秋分付近では、ややずれているのがわかる。

- (※) 数式としては等価なのだが、細かいことを言えば、使用している定数(地球の黄道傾斜角(23.4°ほど))が異なるので、算出値は異なりうる。が、大きな差ではないので、刻単位の昼夜刻表示に影響を及ぼすほどではない。寛政暦・天保暦での昼夜刻の差違は、ほぼすべて平気法・定気法の差によるものであると言ってよい。

「寛政暦は平気法、天保暦は定気法」ということによって、いくつか奇妙な挙動がある。

春秋分は昼夜等分の日であり、「昼50刻

夜50刻」であるべきだ。貞享暦・宝暦暦・天保暦ではそうなっている。が、寛政暦ではそうなっておらず、「昼50刻余

夜49刻半余」となっている。なぜかと言えば、寛政暦が平気法の暦だからである。定気の春秋分は確かに昼夜等分の日だが、平気の春秋分はそうではないのである。貞享暦・宝暦暦は、平気・定気の時間差を気にしていないので、「昼50刻

夜50刻」と記載している。天保暦では定気の春秋分で、まさに昼夜等分の日なので「昼50刻

夜50刻」と記載している。寛政暦は、「平気・定気の時間差をちゃんと気にかけている平気法の暦」なので「昼50刻

夜50刻」になっていないのである。

似たような話として、昼夜刻は、冬至前後や夏至前後において、前後対称の形になるはずである。貞享暦・宝暦暦・天保暦ではすべてそうなっているし、寛政暦でも大体はそうなっているのだが、一点だけ、夏至の二つ前、小満四月中の日出~日入は「昼58刻半 夜41刻半」、夏至の二つ後、大暑六月中では「昼58刻余 夜41刻半余」になっていて、完全な前後対称とはなっていない。定気冬至前後・定気夏至前後は確かに前後対称となるだろうが、平気冬至前後・平気夏至前後では厳密には前後対称にならないのだ。

こういうのを見ると、天保暦で定気法を採用したくなった理由もわかる気がする。春分・秋分ではない日に「春分」「秋分」と注する気持ち悪さというかなんというか。そりゃ、定気法だと置閏は若干面倒くさくなるかも知れないが、それが問題になる年は滅多にない。それより、毎年毎年感じるこの気持ち悪さの方を何とかしたいというものではないか。

天保暦の定気法採用は、「暦法を必要以上に複雑にするもの」として批判されることもあるようだが、私は必然だと思っている。中国暦の流れを汲む太陰太陽暦は、天体暦

ephemeris の機能も併せ持つ日用暦 calendar であるという性格を持っている。天体暦

ephemeris

としての精度を高めていこうとすれば、定気法にならざるをえないのだ。純粋な日用暦

calendar

だと思うのなら、定朔平気(天保暦以前に日本で使っていた暦は、七世紀まで使っていた初代の元嘉暦(平朔平気)を除いて、すべて定朔平気)すら既に「必要以上に複雑」であって、平朔平気で十分というものだろう。

夜明け・日暮れの定義の太陽伏角 7°21′40″ について

春秋分時の日の出時の太陽の位置を R とし、夜明け、すなわち、日の出の

2.5刻前の太陽の位置を D

とする。春秋分時の太陽は、天の赤道上にあるので、日周運動において天球上の大円(天の赤道)に沿って移動する。上図の

D, R を結ぶ大円は天の赤道ということになる。D

から地平線に下した(上げた?)垂線の足を F

とする。DFの長さが、春秋分時の日の出

2.5刻前の太陽の伏角ということになる。この春秋分時の日の出

2.5刻前の太陽と伏角が等しくなるときを、春秋分以外の時においても「夜明け」と定義しようというのが、寛政暦や、それに倣った国立天文台における「夜明け」の定義である。では、夜明け時の太陽の伏角、DFの長さを計算してみよう。

辺DRの長さ f は、1日 (100刻) に 360° 日周運動する太陽が、2.5刻の間に回る距離であるから、\( f = 360° \centerdot 2.5_\text{刻} / 100_\text{刻} = 9° \) であり、

天の赤道と地平線とがなす角 ∠R は、90° - 観測点緯度

であり、寛政暦では京都の緯度を北緯35°.01 としているので、\( \angle R = 90° -

35°.01 = 54°.99 \) である。

球面三角法の正弦定理により、

\[ {{\sin {d}} \over {\sin {D}}} = {{\sin {r}} \over {\sin {R}}} = {{\sin {f}}

\over {\sin {F}}} \]

であり、\( \sin F = 1 (\because \angle F = 90°) \) であるから、

\sin r &= \sin f \centerdot \sin R \\

&= \sin {9°} \centerdot \sin {54°.99} \\

&= 0.1564345 \centerdot 0.8190519 \\

&= 0.1281279 \\

r &= \sin ^ {-1} 0.1281279 = 7°.36143 = 7°21^{\prime}41^{\prime \prime}

\end{align} \]

となる。この 7°21′41″ を丸めたものが 7°21′40″

というわけだ。なお、寛政暦での定義は、実は、7°21′40″

ではない。寛政暦での定義は、百進法の度分秒で 7度36分、すなわち、7°.36

である。これは、六十進法の度分秒では、7°21′36″ に相当する。

「現在の国立天文台の夜明けの定義は、寛政暦の定義に倣っている」と言ったが、天保暦の定義は、暦法書(新法暦書)を素直に読むかぎり、寛政暦の定義とは若干異なっている。

寛政暦の定義では辺DFの長さ (晨昏限度)

を定数としているが、天保暦の定義では辺DRの長さ(昏明赤道限度:

天の赤道に沿って測った長さだから)を定数にしている。

[寛政暦の定義] (晨昏限度 = 辺DFの長さ)

\[ \begin{align}\text{晨昏限度} &= 7°.36 \\

\text{晨分} &= {1_\text{日} \over {360°}} \cos^{-1} (\tan(\text{地点緯度}) \tan(\text{太陽赤緯}) + {\sin(\text{晨昏限度}) \over {\cos(\text{地点緯度}) \cos(\text{太陽赤緯})}}) \\

&= {1_\text{日} \over {360°}} ({90°} - \sin^{-1} (\tan(\text{地点緯度}) \tan(\text{太陽赤緯}) + {\sin(\text{晨昏限度}) \over {\sin({90°} - \text{地点緯度}) \cos(\text{太陽赤緯})}}) \\

&= 0.25_\text{日} - {1_\text{日} \over {360°}} \sin^{-1} (\tan(\text{地点緯度}) \tan(\text{太陽赤緯}) + {\sin(\text{晨昏限度}) \over {\sin({90°} - \text{地点緯度}) \cos(\text{太陽赤緯})}}

\end{align} \]

[天保暦の定義] (昏明赤道限度 = 辺DRの長さ)

\[ \begin{align}

\text {昏明赤道限度} &= {9°} \\

\text{晨分} &= 0.25_\text{日} - {1_\text{日} \over {360°}} \sin^{-1} (\tan(\text{地点緯度}) \tan(\text{太陽赤緯}) + {\sin(\text{昏明赤道限度}) \over \cos(\text{太陽赤緯})}) \\

\end{align} \]

\text {昏明赤道限度} &= {9°} \\

\text{晨分} &= 0.25_\text{日} - {1_\text{日} \over {360°}} \sin^{-1} (\tan(\text{地点緯度}) \tan(\text{太陽赤緯}) + {\sin(\text{昏明赤道限度}) \over \cos(\text{太陽赤緯})}) \\

\end{align} \]

京都の晨分を計算する限りにおいて、\( \sin(\text{晨昏限度}) = \sin(\text{昏明赤道限度})

\sin({90°} - \text{地点緯度}) \)

であるので、両暦の晨分は一致する。が、京都と緯度が異なる地方における晨分を計算する場合は、晨昏限度を定数とする寛政暦と、昏明赤道限度を定数とする天保暦とでは結果が異なってくる。

春秋分(太陽赤緯 = 0°)において、「晨分 = 0.25日 - (1日 / 360°) ×その地方の昏明赤道限度」であり、日出分 =

0.25日(6:00am)だから、夜明けは日の出の「(100刻 / 360°) ×その地方の昏明赤道限度」刻前になる。

昏明赤道限度を定数とする天保暦では、どの地方でも昏明赤道限度は 9°

なので、どの地方でも春秋分の夜明けは日の出の

2.5刻前である。ただし、地方によって、夜明け時の太陽の伏角(晨昏限度)は異なっていることになる。太陽が垂直に近く上がる熱帯地方では、夜明け時の伏角は

9°

に近い(空は京都の夜明け時より暗い)し、太陽が地平線に平行に近く上がる極地では、夜明け時の伏角は

0° に近い(空は京都の日の出直前ぐらい明るい)。

一方、晨昏限度を定数とする寛政暦では、地点緯度によって昏明赤道限度は異なり、例えば、赤道直下(地点緯度 = 0°)を計算すると、地方の昏明赤道限度 = 7.36°、春秋分の夜明けは日の出の 2.0 刻前になるし、北極圏に入るあたり(地点緯度 = 66°.6)を計算すると、地方の昏明赤道限度 = 18.82°、春秋分の夜明けは日の出の 5.2 刻前になる。

空の白み加減は、太陽がどれほど地平線近くまで昇ってきたのか、すなわち太陽の伏角によって決まってくるだろう。そして、日の出前に空が白んでいる時間も、実際、低緯度地域は短く、高緯度地域は長いだろう。

天文学的に「夜明け」「日暮れ」を定義するとなれば、太陽の伏角(晨昏限度)を定数とする寛政暦の定義のほうが理に適っているように思われる。ゆえに、現在の国立天文台も、寛政暦での定義に従っているのだろう。

一方で、各地で時の鐘を衝く人たちが、「日の出の2.5刻前、日の入りの2.5刻後ぐらいの空の明るさになった時が、明六ツ・暮六ツ」だと思って鐘をついていたのなら、天保暦の定義の方が運用実態には合っていたのかも知れない。天文学的に「夜明け」「日暮れ」を定義するとなれば、太陽の伏角(晨昏限度)を定数とする寛政暦の定義のほうが理に適っているように思われる。ゆえに、現在の国立天文台も、寛政暦での定義に従っているのだろう。

まあなんにしろ、頒暦を作成するにあたって京都以外の晨分を計算することなんてほとんどないので、どうでもよいのだが。

- 頒暦の作成にあたっての晨分の用途は、ひとつは、上記の節気記事の「六より六迄」の昼夜刻の計算で、これは京都におけるものしか表示されない。もうひとつは、不定時法を採用していた天保暦での時刻算出であり、これも京都以外の時刻を表示することはほとんどないのだが、京都では見えないが地方(江戸または長崎)では見える日月食については、表示される時刻はその地方の地方時になるので、このケースが京都以外の晨分を頒暦上で使用するであろう唯一の例であろう。いずれにせよ、江戸も長崎も京都と大きく緯度が異なるわけではないから、頒暦上の数値に影響してくるような差異は生じないかもしれない。

時刻表示(定時法)

頒暦上、時刻が表示されるのは、二十四節気、土用、日月食記事である。この項においては、まずは、二十四節気・土用の時刻表示について記述する。日月食記事の時刻表示も大差はないのだが、多少異なるところもあるので、それは、日月食記事の説明のところで。

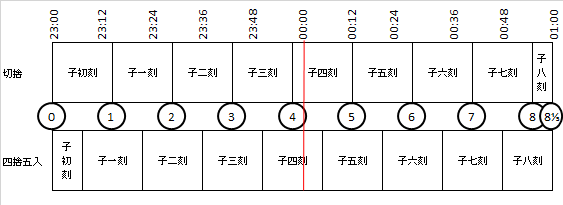

先に述べたように、江戸時代、日常的に使われている時制は不定時法であった。が、貞享暦・宝暦暦・寛政暦の頒暦上使われている時制は定時法である。

1日は、子時(ねの時)~亥時(いの時)の

12時辰に分割される。1時辰は、西洋の時制における 2時間に相当する。23:00~1:00

がねの時、1:00~3:00 がうしの時、3:00~5:00

がとらの時……となる。ねの時は、夜半0:00

をはさんで昨日と今日にまたがっているのでややこしい。

時辰単位だと、時刻がおおざっぱすぎるので、小単位として「刻」を用いる。先述したように、1日

= 100刻 = 10,000分 = 1,000,000秒の百進法の時間単位である。1日 = 12時辰 =

100刻なので、1時辰 = 8

1/3刻である。割り切れへんのんかい!と突っ込みたくなるが、そういうものなのでしょうがない。1刻は、西洋の時間単位で

14分24秒に相当するので、23:00:00 = 「ねの初刻」、23:14:24 =

「ねの一刻」……23:57:36 =「ねの四刻」、0:12:00 = 「ねの五刻」……0:55:12 =

「ねの八刻」といった感じだ。(ゼロ刻を、「初刻」と表記する)

実際の時刻を、辰刻(時辰・刻)単位に丸めるときの丸め方として、切捨と四捨五入が考えられる。

切り捨ての場合、ねの初刻(23:00:00)以降の時間が、0刻以上1刻未満なら「初刻」、1刻以上2刻未満なら「一刻」……8刻以上8 1/3刻未満なら「八刻」となる。

四捨五入の場合、0刻以上0.5刻未満なら「初刻」、0.5刻以上1.5刻未満なら「一刻」……7.5刻以上8 1/3刻未満なら「八刻」ということになる。マックスで 8 1/3刻であるから、九刻なり次の時辰の初刻なりに切りあがることはない。

実際の頒暦では切捨だったのだろうか、四捨五入だったのだろうか。

切捨なら、初刻~七刻は、それぞれ一刻の幅を持ち、八刻は、1/3刻の幅しか持たない。とすると、時刻の分布がランダムであるとした場合、初刻~七刻の発生確率は、それぞれ 12%、八刻の発生確率は 4% のはずだ。

一方、四捨五入なら、初刻は 1/2刻の幅しか持たず、一刻~七刻は、それぞれ一刻の幅を持ち、八刻は 5/6刻の幅を持つ。とすると、初刻の発生確率は 6%、一刻~七刻の発生確率は、それぞれ 12%、八刻の発生確率は 10% であるはずだ。

切捨なら、初刻~七刻は、それぞれ一刻の幅を持ち、八刻は、1/3刻の幅しか持たない。とすると、時刻の分布がランダムであるとした場合、初刻~七刻の発生確率は、それぞれ 12%、八刻の発生確率は 4% のはずだ。

一方、四捨五入なら、初刻は 1/2刻の幅しか持たず、一刻~七刻は、それぞれ一刻の幅を持ち、八刻は 5/6刻の幅を持つ。とすると、初刻の発生確率は 6%、一刻~七刻の発生確率は、それぞれ 12%、八刻の発生確率は 10% であるはずだ。

| 暦法 | 初刻 | 一刻 | 二刻 | 三刻 | 四刻 | 五刻 | 六刻 | 七刻 | 八刻 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 貞享暦 1685~1752年 |

11.9% | 11.9% | 12.1% | 12.0% | 12.1% | 11.9% | 11.9% | 12.0% | 4.1% |

| 貞享暦末期 1753~1754年 |

6.1% | 12.2% | 12.2% | 12.2% | 12.2% | 12.2% | 12.2% | 12.2% | 8.2% |

| 宝暦暦 1755~1770年 |

6.0% | 11.7% | 12.2% | 11.7% | 12.2% | 12.0% | 12.0% | 11.7% | 10.4% |

| 修正宝暦暦 1771~1797年 |

6.2% | 12.0% | 12.0% | 11.9% | 12.2% | 11.9% | 12.2% | 11.7% | 9.9% |

なぜ、貞享暦の最後の方で切捨から四捨五入に変わったか。

このころ幕府側では、将軍吉宗の遺志もあって改暦を行おうとしていた(ただし、吉宗が望んでいた西洋天文学の成果も取り入れた画期的な改暦は能力的に出来そうにもないので、ちょろっとした改暦)。そこで、朝廷方の陰陽頭土御門泰邦に「暦が天とずれてきているので、ちょろっと改暦したいんですけど~」と持ち掛けたところ、泰邦が「なにい~?暦がずれとる?それはえらいこっちゃ。早いこと改暦の手はずを整えい。まだ出来へんのか。観測データが揃ってない?ええからとりあえず今あるデータをこっちに渡せ。後はこっちでやる!改暦までの間は天とのずれを抑えるように今のデータをもとに暦の微調整をしとけ!」と言って、ばたばたと宝暦暦への改暦が進むことになる。どうやら、時刻表示の切捨から四捨五入への変更も、暦の微調整の一環だったようだ。時刻表示に限らず、全般的に端数処理は、貞享暦:切捨、宝暦暦以降:四捨五入となることが多い。

辰刻表示のプレフィックス

辰刻表示では、わかりづらい、誤解されやすいポイントが二つほどある。

- 「ねの時」は、0:00~1:00の部分と、23:00~24:00の部分とがある。「今日のねの時」と言っても、どちらかによってほぼ丸一日時刻がずれることになる。特に、切捨でも四捨五入でも夜半0:00をまたがることになる「ねの四刻」が問題である。

- 江戸時代の一般の人が、「今日のうしの時、とらの時」と聞いて、今朝のまだ夜も明けぬ時のことだとは思わない。今日の日没後、夜半24:00を過ぎた深夜のことだと思ってしまう。

- これは、ある程度、現代人にも理解できることではないだろうか。「金曜日の深夜番組」というとき、金曜日の1:00頃の番組の意味だとは思わないはずだ。土曜日の1:00頃(金曜25:00)の番組をイメージするはずである。

これに対応するために、試行錯誤していたようである。

| 期間 | 時刻プレフィックス |

|---|---|

| 貞享暦 貞享二(1685)~元文四(1739)年 |

23:00~24:00の子時(ねの初刻~ねの4 1/6刻)の場合、「夜ねの○刻」と記載する。 |

| 貞享暦 元文五(1740)~宝暦二(1752)年 |

0:00~6:00の子丑寅卯時(ねの4 1/6刻~うの4 1/6刻)の場合、節気・土用を前日に記載し、「翌○の○刻」と記載する。 |

| 貞享暦 宝暦三(1753)~宝暦四(1754) |

プレフィックスはなにもつけない。 |

| 宝暦暦・寛政暦 宝暦五(1755)~天保十四(1843)年 |

0:00~5:00の子丑寅時(ねの4

1/6刻~とら)の場合、「今暁○の○刻」と記載する。 23:00~24:00の子時(ねの初刻~ねの4 1/6刻)の場合、「今夜ねの○刻」と記載する。 |

元文四(1739)年までは、上記の二つの問題の一つ目だけの解決である。なお、「夜ねの○刻」は、初期には「夜ノねの○刻」「夜のねの○刻」といった記載も散見される。

また、貞享五(元禄元 1688)年二月二十日「春分二月中

ねの初刻」が見られる。「夜ねの初刻」でないといけないはずだが「夜」をつけ忘れたようだ。

元文五(1740)年以降の対応は興味深い。元文五(1740)年暦の題詞に、

世俗、一昼夜といふは、明ケ六時を一日の初とし、次の明六時迄を終とす。月食をしるす事も、俗習にしたがひ右の通り用ひ来れり。然れども、元より子丑寅卯の四時は、次の日の處分なるゆへ、今より後、此四時には翌の字を付て是をしらしむ。幷、二十四節土用も皆右のごとし。自今以後、此例にしたがふ也。重て断るに及ばず。と記載されている。月食記事は、そもそも、食発生時に月が地平線上に出ている場合のみしか記載されない。月の出~月の入りの時間帯のみ、そして、満月/月食のときは、月が太陽の180° 裏側にあるわけだから、月の出 = 日の入り、月の入り = 日の出、ということで、日の入り~日の出の時間帯のみ記載される。そして、その時間帯が夜半24:00を過ぎている場合も、翌日の早朝の月食としてではなく、今夜の月食として記載される(このへんは日月食記事を概観する際に詳述する)。そのほうが、暦を読む人にとってわかりやすいからである。かけはじめからかけ終わりまで夜半24:00をまたがる月食もあるし。

元文五(1740)年以降は、月食だけでなく節気・土用についても、0:00~6:00の場合は前日の24:00~30:00として記載することにしよう、それが通俗的にはわかりやすいんでしょ?、ただし、実際は翌日なんだから「翌」をつけて表記するよ、ということにしたのである。

節気・土用を「前日に記載する」というのは、あくまで記載だけのことである。置閏や、雑節・暦注配当の基準としての節気日が前日にずれるわけではない。

とすると、ちょっと見た目奇妙な例が出てくる。

下記は、どちらも元文五(1740)年暦から拾ったものだ。

まずは右側、閏七月三十日に「秋分八月中 翌とらの二刻」が見られる。中気を含まないはずの閏月に秋分八月中がある?? いやいや、「翌」なので、秋分は、実際は翌日の八月一日とらの二刻にあるのである。

左側は、十二月からとってきたものだが、十九日、中下段に「せつぶん」が記載されており、節気記事に「立春正月せつ 翌うしの七刻」が記載されている。節分と立春が同じ日に注されている?? いやいや、「翌」だから、立春は、実際は翌日の十二月二十日うしの七刻であり、ちゃんと節分の翌日である。

|

|

土御門泰邦がひっかきまわしていた宝暦三(1753)~宝暦四(1754)年は、こういったことを一旦全部やめてしまったようである。いろいろ記載上奇妙なことを引き起こす「翌」は、多分、泰邦はお気に召さなかったのではないだろうか。そして、この二年は、じゃあどうするかを考えていた期間ではなかろうか。

そして、泰邦が主導して改暦した宝暦暦のところで、満を持して表記方法が改められる。宝暦五(1755)年、宝暦暦改暦の題詞に、

- 昼夜を分つこと、世俗の時取、惑多し。仍て、一たび翌の字を附出すといへども、なを其まどい解がたし。故に、夜半より前を今夜と記し、夜半より後を今暁と記すもの也

0:00~5:00 の時刻には、「今朝ですよ、今夜じゃないですよ」の意味で「今暁」と記載され、23:00~24:00の時刻には「今夜ですよ、今朝じゃないですよ」の意味で「今夜」と記載される。世俗の誤解を招かないために必要十分な情報であり、「翌」のように奇妙なことも引き起こさない。なかなか悪くない表記方法ではなかろうか。

この表記方法はその後、宝暦暦・寛政暦を通して用いられ、天保暦で不定時法となるまで変わることがなかった。

二十四時制の辰刻表示

頒暦で用いられた辰刻表示は、十二時辰とそれを細分化する刻とで表示されていた。いわば「十二時制の辰刻表示」であるが、「二十四時制の辰刻表示」というべきものがある。

|

|

頒暦(仮名暦)では十二時制の辰刻表示だったが、中国の暦や、日本の暦でも漢字の真名暦(具注暦など)で用いられたのは、この二十四時制の辰刻表示だったようだ。

|

| 土御門泰邦が具注暦的なフォーマットで作成した「気朔暦」 正月十日甲申に、「雨水 申初三刻」と二十四時制の辰刻表示で節気時刻が記載されている。 なお、頒暦(仮名暦)で時刻表示されていたのは節気・土用・日月食だったが、具注暦では月の朔弦望時刻も記載されていた。 一日乙亥に「合朔 未正三刻」、九日癸未に「上弦 未正三刻」と記載されているのが見える。 |

時刻表示(不定時法)

天保暦になって、定時法に変えて不定時法で頒暦上の時刻が記載されるようになった。当時、世間一般に使用されているのは不定時法であったから、暦だけ定時法で記載していても誤解のもとということで、世間で用いられている不定時法に頒暦上の記載も合わせたのである (※)。天保暦初年、天保十五(弘化元

1844)年の題詞に、

抑、元文五年庚申宝暦五年乙亥の暦にことわる如く、一昼夜を云は、今暁九時を始とし今夜九時を終とす。然れども、是まで頒ち行れし暦には、毎月節気・中気・土用・日月食の時刻をいふもの、皆昼夜を平等して記すが故、其時刻、時の鐘とまゝ遅速の違あり。今改る所は、四時日夜の長短に随ひ其時を量り記し、世俗に違ふ事なからしむ。今より後、此例に従ふ。

と記載されている。

- (※) あくまで、頒暦における時刻表示についての話であることを注記しておく。頒暦(仮名暦)は一般大衆を主たるターゲットユーザーにしたものなので、一般大衆が日常的に用いている時制で記載するように変更したのだが、頒暦以外、例えば宮中などに納入するような暦(具注暦・七曜暦など)では定時法(二十四時制の定時法)で記載され続けた。

→ 弘化三(1846)年の七曜暦(東北大学附属図書館蔵 @ 新日本古典籍総合データベース) - 「七曜暦」とは、具注暦で記載されているような二十四節気・朔弦望日時の記載に加え、各日の七曜(太陽・月・五惑星)の位置を記載した暦。位置(黄経)は、宿度(二十八星宿と入宿度)で記載されている。

不定時法の概略については、すでに昼夜刻のところで説明した。夜半0:00が九ツ、夜明けが明六ツ、正午が九ツ、日暮れが暮六ツになる。頒暦上は下表のように記載される。

| 九ツ | 八ツ | 七ツ | 六ツ | 五ツ | 四ツ | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 午前 | 今暁九時 | 今暁八時 | 今暁七時 | 明六時 | 朝五時 | 朝四時 |

| 午後 | 昼九時 | 昼八時 | 夕七時 | 暮六時 | 夜五時 | 夜四時 |

夜明け~日暮れ、日暮れ~翌日夜明けを、それぞれ六等分割した「時」だけだと時間がおおざっぱ過ぎるので、細分した時間単位として「分」を用いる。この「分」は、「1日 = 100刻 = 10,000分 = 1,000,000秒」の百進法の時間単位の「分」とは別物で、「時」を十分割したものである。今暁九時~今暁八時の間を十等分割し、今暁九時一分、今暁九時二分、……、今暁九時九分などとする。今暁九時ゼロ分は、単に「今暁九時」と表記する。

「分」は四捨五入して表示する。今暁九時0.5分以降、今暁九時1.5分未満が、今暁九時一分である。ここで、○時9.5分以降の場合、次の時に繰り上げるかどうかという問題がある。例えば今暁九時9.65分は、次の時、「今暁八時」にするのかどうか。実際の頒暦から帰納すると、下記のようだったと思われる。

| 時期 | 丸め方法 |

|---|---|

| 天保十五(弘化元 1844) ~天保十六(弘化二 1845)年 |

次の時には繰り上げず、切り捨てて「○時九分」とする。 |

| 弘化三(1846)年~ | 次の時に繰り上げる。 ただし、夜四時9.5分以降の場合は、翌日の今暁九時に繰り上げることはせず、切り捨てて「夜四時九分」とする。 |

-

天保十五(弘化元 1844)年四月五日

小満四月中: 朝五時9.97分 → 切り捨てて「朝五時九分」 -

天保十五(弘化元 1844)年八月二十七日

寒露九月節: 昼九時9.89分 → 切り捨てて「昼九時九分」 -

天保十六(弘化二 1845)年八月二十二日

秋分八月中: 昼九時9.60分 → 切り捨てて「昼九時九分」 -

弘化三(1846)年四月二十六日

小満四月中: 暮六時9.51分 → 切り上げて「夜五時」 -

嘉永二(1849)年十一月二十二日

小寒十二月節: 夜四時9.80分 → 切り捨てて「夜四時九分」

といった感じである。

弘化三(1846)年以降は、次の時への繰上げは厭わなくなったが、次の日への繰上げはしなかった。さすがに次の日に繰り上げてしまうと、節気の配当日が変わり、置閏や、雑節・暦注などの配当にも影響してしまうので、それは避けたようである。

暦を計算するプログラムを作ろうとした場合、これはありがたい話で、おかげで「時刻表示はいらない。日単位の暦が作れればいい」という場合は、不定時法を全く気にする必要はない。不定時法では今暁九時イコール夜半0:00 であり、暦日境界がずれることはないので、基本的に日単位の暦には影響しないのだが、端数の四捨五入での切り上がりも気にしなくてよいから、その点でも全く不定時法を気にする必要がないということだ。

- 不定時法はあくまで頒暦上の時刻表示の方法に過ぎず、その端数処理で作暦に影響するとすればそれは本末転倒な話で、上記のような心配は杞憂というものだろうが。

- 余談だが、これと似た話で、ちょっと気にかかっていることがある。現在の「旧暦」を計算する際、0:00 JST を暦日境界として扱っているが、本当にそれでいいのかという話。

現在「旧暦」を算出するにあたっては、国立天文台の暦要項に記載されている月の朔、二十四節気の日付を見て作暦するか、または、それと実用レベルの互換性があると考えてよい何らかの天文予測計算式で自前で月の朔、二十四節気の日付を算出することになる。算出にあたっては 0:00 JST を暦日境界として日付を決定することになるだろう。

だがしかし。

暦要項の日時は分単位で四捨五入して表示されている。とすれば、23:59:30 JST 以降は、翌日の 0:00 に切りあがるのではないだろうか。とすれば、暦日境界は 0:00 JST ではなく、23:59:30 JST なのではないだろうか。

……どうなんですかね。。。

1964年の暦要項において、白露を 9/7 24:00 とした例がある模様 (※)。23:59:30~翌日00:00:00 は当日の「24:00」、翌日00:00:00~00:00:30 は翌日の「00:00」と表記するということであれば、日またがりの四捨五入は発生せず、暦日境界は 0:00 JST と置いて OK ということになるが。 - (※) 試みに水路部式で 1964年白露を計算すると、9/7 23:59:58 JST になった。

なお、定時法の辰刻表示では十二支で時刻を呼び、天保暦の不定時法では九ツ・八ツ等の時鐘の打つ数で時刻を呼んでいるが、必ずしも「十二支は定時法、時鐘の数は不定時法」というわけでもなかった。通俗的には「うの時」と「明六ツ」、「むまの時」と「昼九ツ」等、まったく同義語として扱われ、不定時法の時刻を十二支で呼ぶこともあった。時の鐘も平安時代あたりにすでにあったらしく

(※)、その頃は漏刻(水時計)をもとに鳴らしていて定時法だったらしい。

「伝統的に暦面の時刻は十二支で記載していて、それは定時法だった」「江戸時代の時の鐘は不定時法で鳴らしていた」というだけのことだと考えるべきである。

「伝統的に暦面の時刻は十二支で記載していて、それは定時法だった」「江戸時代の時の鐘は不定時法で鳴らしていた」というだけのことだと考えるべきである。

- (※) 延喜式(陰陽寮)に「諸時撃鼓、子午九下、丑未八下、寅申七下、卯酉六下、辰戌五下、巳亥四下、並平声、鐘依刻数」とあり、時辰によって 9~4 回、太鼓を鳴らし、刻の数だけ鐘を鳴らしたらしい。

-

枕草子に

「時奏する、いみじうおかし。いみじう寒き夜中ばかりなど、こほこほとこほめき、沓すり来て、弦打ち鳴らして、「なんけのなにがし、時丑三つ、子四つ」など、遥かなる声に言ひて、時の杭さす音など、いみじうをかし。「子九つ、丑八つ」などぞ、さとびたる人は言ふ。すべて、なにもなにも、ただ四つのみぞ杭にはさしける」

とあって、内裏では時をつげる人がいて、時辰(「丑」「子」)と、刻(三つ、四つ)を読み上げ、刻数を杭に差して表示していたらしい(平安時代は、1日 = 12 時辰 = 50刻、1時辰 = 4 1/6刻の辰刻だったらしく、刻数は max 4 まで)。一方、内裏ではなく、市井にいる人に聞こえるのは時の太鼓の音だけで、刻数なく時辰だけで「子九つ、丑八つ」と言っていたようで、この時から、「ねの時/九つ」「うしの時/八つ」は等視されている。それを清少納言は「九つって何さ、max 四つまでなのに!」と言っているのだが、一方は時辰を、一方は刻数をいう数であり別物である。

次回は、日月食記事を概観する。あわせて、今回、節気・土用の時刻表示について記載したが、日月食記事における時刻表示についても記載する。

日月食記事の時刻表示も、基本は節気・土用におけるものと同じなのだが、まあ、ちょろちょろと言及すべきところもあるので。

日月食記事の時刻表示も、基本は節気・土用におけるものと同じなのだが、まあ、ちょろちょろと言及すべきところもあるので。

0 件のコメント:

コメントを投稿